Artículo de información

José Carlos Botto Cayo y Abel Marcial Oruna Rodríguez

26 de agosto del 2025

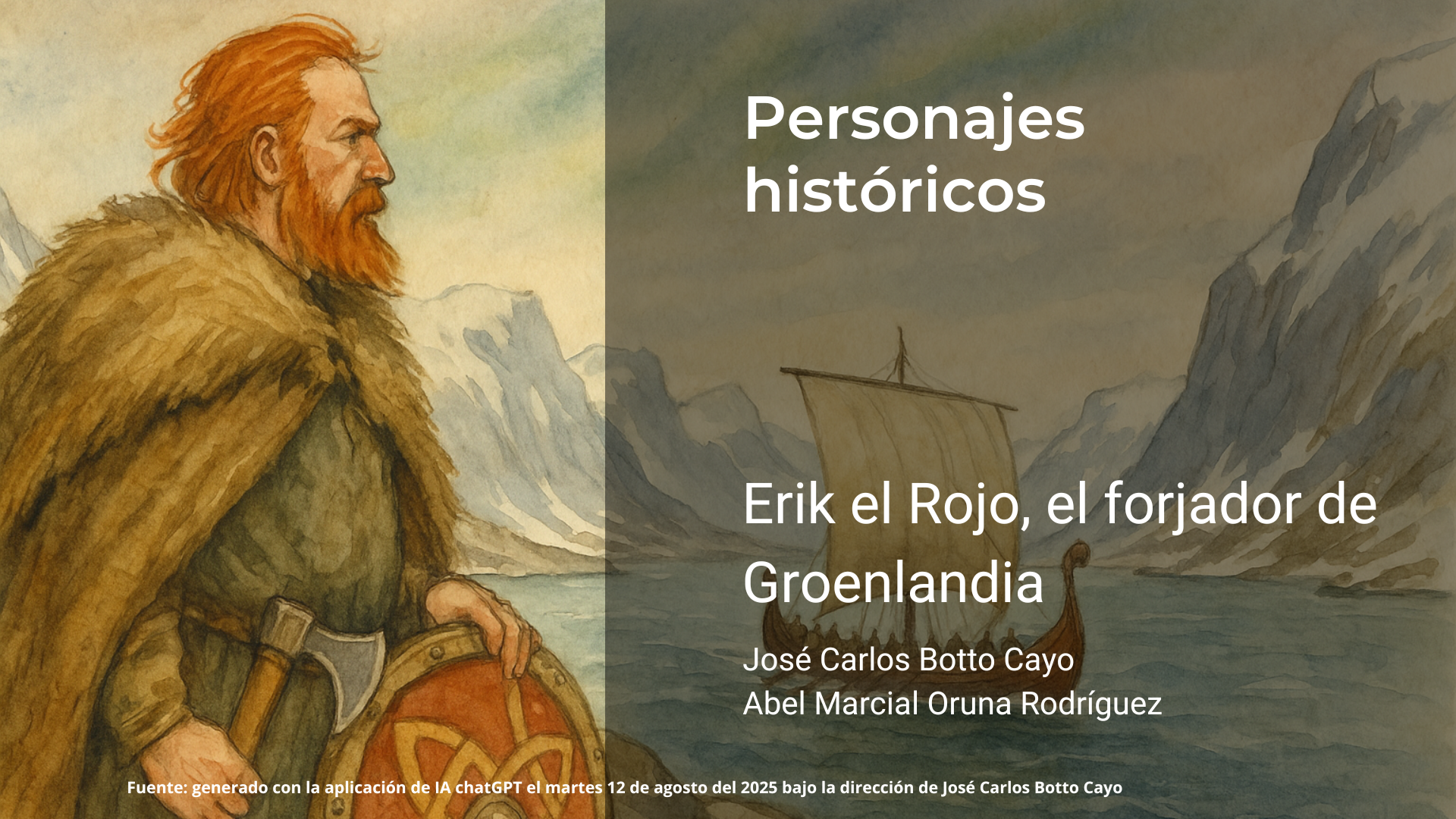

En la historia de los pueblos nórdicos, pocos nombres resuenan con la sobriedad recia de Erik el Rojo: exiliado que convirtió la pena en brújula, caudillo capaz de juntar familias y ganado para buscar, más allá del horizonte, un lugar donde empezar de nuevo, y fundador de una comunidad que eligió el trabajo antes que la fanfarronería. Hijo de proscrito, criado entre leyes duras y mareas frías, Erik no pidió milagros: los construyó con paciencia de colono, con decisión de capitán y con una ética de casa primero y relato después; por eso su figura, desnuda de estridencia, se sostiene donde importa, en los hechos (Magnusson, 1999).

Cuando hacia 985 volvió con barcos, familias y aperos, bautizó la isla con intención: Tierra Verde. No fue un adorno, fue una promesa de trabajo: nombrar para convocar, poblar para permanecer, ordenar para sobrevivir. En los fiordos de Groenlandia, Erik levantó granjas, distribuyó tareas, puso justicia donde solo había viento, y abrió el camino de su hijo Leif Erikson hacia Vinland; menos épica de trompeta y más liturgia de casa y establo, porque la colonización verdadera se escribe con madera, turba y disciplina cotidiana (Jones, 1986).

Juventud y exilio: la forja de un líder

Nacido Eiríkr Þorvaldsson en Noruega y trasladado de niño a Islandia por el destierro de su padre, Erik creció entre colonos que sabían que la pertenencia se gana en el hacer. Allí aprendió que la ley pesa, que el vecino merece respeto y que la vida se levanta con manos, no con cuentos. Cuando una querella de lindes desembocó en muerte, el Thing lo sentenció a tres años de exilio; lejos de quebrarse, el joven transformó la sanción en proyecto: mirar al oeste, leer la costa, medir fiordos y levantar, donde otros solo veían hielo, una casa posible para los suyos (Seaver, 1996).

La tradición cuenta que los rumores de tierras vistas por Gunnbjörn encendieron la chispa, y que la tozudez de Erik hizo el resto. No partió con una banda de saqueadores, partió con marinos que sabían maniobrar en aguas malas, con la prudencia de quien busca abrigo antes que gloria. Su exilio no fue fuga: fue cartografía. Al regresar, no trajo un mito, trajo datos: dónde invernar, qué pasto aguanta, qué ensenada protege; el tipo de verdad que convence a familias, no a bardos (Jones, 1986).

Para poblar una frontera no sobran los nuevos héroes: sobran los buenos vecinos. Erik recorrió Islandia hablando de una tierra dura pero franca: verano corto, pasto breve, caza posible, fiordos navegables, y una condición para todos: disciplina. No prometió jardines; ofreció trabajo con sentido, honra compartida y reglas claras. Reunió barcos y gente de oficio, y se hizo a la mar con la serenidad de quien no vende humo; cuando uno cree en lo que dice, no grita (Magnusson, 1999).

Llegó la hora: veleros en fila, rostros serios, animales inquietos, mar que no perdona. Ese cruce, hecho sin trompeta y con rezo de familia, es la medida de un liderazgo con fundamento: orden, rumbo y propósito. Erik no mandaba por capricho, mandaba por ejemplo; su autoridad nacía del trabajo, no de la bravuconada, y por eso lo siguieron (Roesdahl, 2016).

Colonización de Groenlandia: Tierra Verde en el Ártico

La empresa de 985 fue selectiva y cruel como el mar: de unos veinticinco barcos, catorce llegaron; con ellos, unas cuatrocientas personas y su ganado. Se fundaron dos núcleos —el Asentamiento Oriental (Brattahlíð) y el Occidental— y la población creció hasta unos dos mil–tres mil habitantes, sostenidos por una economía mixta ajustada al clima: ganadería estacional, algo de cultivo veraniego, caza y trueque con Noruega. Ahí está la ética que defendemos: método, sobriedad, continuidad (William & Ward, 2000).

La arquitectura siguió el sentido común del frío: casas de turba con entramado de madera, techos bajos para conservar calor, corrales cercanos, almacenes modestos; y una moneda dura de la época, el marfil de morsa, para el intercambio. No hubo exceso, hubo suficiencia; no hubo grandilocuencia, hubo reparto de tareas. Ese paisaje —fiordos, praderas breves, iglesias mínimas— es testimonio de una civilización que hizo del límite geográfico un ejercicio de carácter (Seaver, 1996).

La vida institucional no se dejó para mañana. Erik replicó la costumbre islandesa —asambleas y derecho consuetudinario—, su casa fue centro político y su esposa Thjodhild levantó una pequeña iglesia en Brattahlíð: dos mundos que convivieron sin histeria porque la prioridad era sostener la comunidad. Así se construye patria en el borde del mapa: con justicia práctica, culto sobrio y un mínimo de vanidad (Roesdahl, 2016).

El hielo no concede treguas largas. Oscilaciones climáticas, epidemias traídas por nuevos colonos y tensiones propias de toda frontera pusieron a prueba la colonia. Erik murió en su tierra adoptada como mueren los fundadores serios: sin teatro, sin renegar de lo que creyó. Su obra lo sobrevivió durante siglos, ajustándose a estaciones mejores y peores, hasta que el clima y la historia cambiaron los términos del trato; quedó la verdad que nos importa: sí se puede levantar civilización en el borde si hay carácter y método (Seaver, 1996).

Legado: entre la historia y la leyenda

El nombre de Leif Erikson no se entiende sin Brattahlíð. Desde esa base, su viaje a Vinland dejó constancia —en sagas y restos— de una América del Norte visitada por europeos medio milenio antes de 1492; y sin embargo, la gesta no es póster: es método. Primero el hogar, luego la ruta; primero la casa que se sostiene, luego el mapa que se expande. Esa es la moral sobria que conviene a nuestro oficio y a nuestras ciudades (Magnusson, 1999).

Las sagas —la de Erik el Rojo y la de los Groenlandeses— mezclan memoria, canto y cronística; conviene leerlas con respeto y filtro, distinguiendo la estampa literaria del dato duro, sin olvidar que también son documento que pide contraste. La lección que dejan, a la luz de la investigación moderna, es nítida: transformar condena en destino, agravio en trabajo y exilio en casa nueva; donde el carácter manda, el mito se vuelve historia (Jones, 1986).

La arqueología completa la memoria con monedas, maderas, cimientos y corrales. En la esfera ártica, los hallazgos de granjas nórdicas, iglesias y campos delinean una adaptación paciente al clima y la distancia, con un comercio prudente que unía Groenlandia y Noruega a través de marfil, pieles y madera; una civilización sin aspavientos que eligió persistir antes que presumir (William & Ward, 2000).

Para nuestro presente inquieto, Erik el Rojo no sirve como consigna, sino como método: plan, comunidad y continuidad; nombrar bien para convocar, pero ordenar para sostener; administrar lo propio antes de pretender el mundo. Así se gobierna un hogar, un puerto o una ciudad. Así se honra a los que vinieron antes y se prepara a los que vendrán después (Roesdahl, 2016).

Referencias

Jones, G. (1986). The Norse Atlantic Saga: Being the Norse Voyages of Discovery and Settlement to Iceland, Greenland, and North America. Oxford, Reino Unido: Oxford University Press.

Magnusson, M. (1999). The Vinland Sagas: The Norse Discovery of America. Londres, Reino Unido: Penguin Classics.

Roesdahl, E. (2016). The Vikings: Third Edition. Londres, Reino Unido: Penguin Books.

Seaver, K. A. (1996). The Frozen Echo: Greenland and the Exploration of North America, Ca. A.D. 1000-1500. Stanford, Estados Unidos: Stanford University Press.

William, F. F., & Ward, E. (2000). Vikings: The North Atlantic Saga. Washington, Estados Unidos: Smithsonian Institution Press.