Artículo de información

José Carlos Botto Cayo y Abel Marcial Oruna Rodríguez

4 de setiembre del 2025

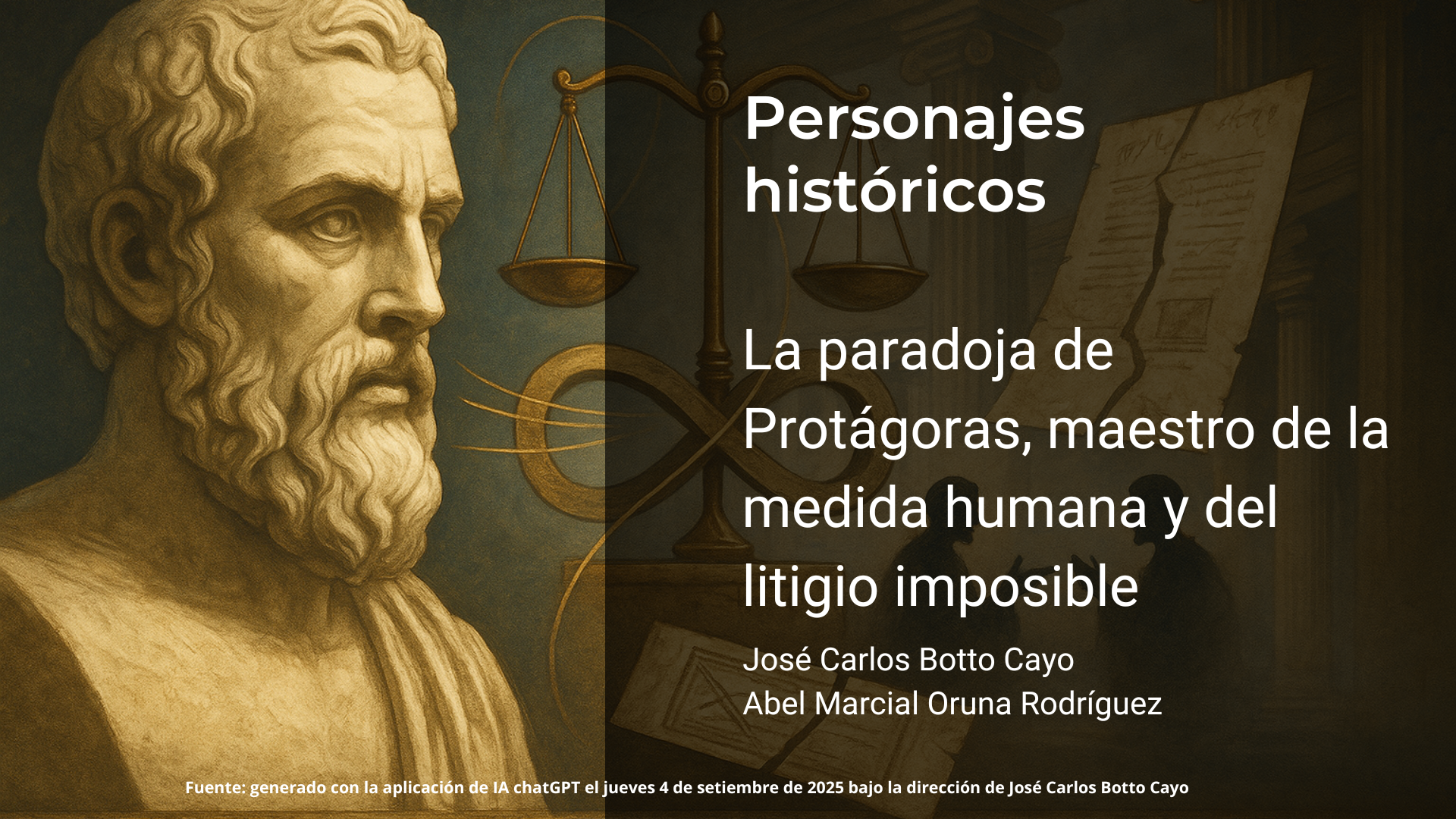

Las fuentes antiguas sitúan a Protágoras en Abdera, en contacto con los principales centros del Egeo, ejerciendo como maestro itinerante de paideía a cambio de honorarios públicos, organizando controversias, refinando la dicción y disciplinando la lógica como si fueran artes de taller. Su biografía se asemeja a un manual de gimnasia cívica: lecturas públicas que cultivaban el oído, ejercicios que enseñaban a domar la impaciencia, distinciones verbales que impedían que la demagogia convirtiera la asamblea en un teatro. No ofrecía milagros, ofrecía oficio; no proclamaba apóstoles, formaba ciudadanos. Esa sobriedad —tan poco romántica y tan práctica— explica por qué su enseñanza perduró en la memoria colectiva como un saber útil, incómodo para los fanáticos de cualquier extremo, imprescindible para quienes sostienen que el orden civil solo se preserva con razonamientos íntegros (Laertius, 1925).

El núcleo doctrinal que lo hizo célebre —“el hombre es la medida de todas las cosas”— recibió en el Teeteto platónico su examen más incisivo. Si conocer fuera percibir, cada persona tendría su verdad “para sí”, y el conflicto de opiniones dejaría de ser un error para convertirse en condición humana. La objeción socrática —¿cómo gobernar si todo vale lo mismo?— no tumba la tesis, la refina: obliga a buscar criterios comunes sin negar la perspectiva, a reconocer que el acuerdo no baja del cielo, sino que se fabrica con lenguaje, instituciones y hábitos prudenciales. Protágoras, leído así, no destruye la verdad: la arraiga en la vida compartida, en la urgencia de fijar una verdad operativa cuando los discursos se enfrentan con fuerza equivalente y el destino de la polis no puede esperar (Plato, 1997).

Protágoras y la virtud enseñable

En el diálogo Protágoras, la voz sofística defiende la enseñabilidad de la virtud con una audacia de artesano: no es un don caprichoso, sino un hábito cultivado con disciplina, ejemplo y reglas del juego ciudadano. La tesis —insoportable para el misticismo y saludable para la política— devuelve la ética a su taller natural: la ciudad real, con sus pleitos y urgencias, donde el procedimiento no es maquillaje, sino arquitectura que vuelve practicable la justicia. La virtud deja de ser relato teológico y se convierte en oficio; el maestro no es un oráculo, sino un instructor que entrena la mente para el bien común, sin renunciar a la belleza de la forma ni al realismo de los resultados (Plato, Classics mit., 1997).

Su reputación de “fortalecer el argumento débil” no es licencia para el engaño, sino advertencia sobre el poder del lenguaje en una república sustentada en la palabra. Por eso las anécdotas transmitidas por los antiguos —del joven que aprende a cargar razonamientos hasta el discípulo que invierte la balanza— forman una pedagogía negativa: muestran cómo la técnica puede desviarse si olvida el fin. La tradición, conservadora por naturaleza, recuerda con claridad que la retórica desatada sin norte moral se convierte en juego vano; la forma sin prudencia acaba en ritual vacío; la justicia sin reglas zozobra a la primera tormenta. El sofista cabal es quien reconoce ese peligro y lo conjura con método y freno (Gellius, 1925).

Así, la imagen de Protágoras no es la de un charlatán, como lo pintaron algunos adversarios, sino la de un maestro del orden discursivo. Su sofística, más que truco, es disciplina de lenguaje aplicada a la vida cívica. Enseña a pensar en voz alta frente a otros, a controlar la ambigüedad, a no dejar que el capricho de la improvisación arruine el destino de la polis. Su taller de palabras era, en realidad, una escuela de prudencia. Quien malinterpreta su arte como manipulación desconoce que la sofística tenía reglas internas, frenos morales y un horizonte de servicio público (Laertius, 1925).

La insistencia en la enseñabilidad de la virtud conserva plena vigencia. Frente a quienes creen que el bien se reduce a carisma o inspiración, Protágoras propone que la virtud puede y debe enseñarse: en la escuela, en el ágora, en la familia. Para el sofista, la ciudadanía no nace, se entrena; la justicia no brota por instinto, se cultiva en el lenguaje. Esta convicción lo convierte en figura central para quienes creemos que las tradiciones y los hábitos sociales no son reliquias, sino la urdimbre viva que mantiene cohesionada a la comunidad (Plato, Classics mit., 1997).

La paradoja del abogado: Protágoras vs. Euatlo

El relato es preciso y cautivador. Protágoras acepta a Euatlo como discípulo y pactan que el alumno pagará sus honorarios cuando gane su primer pleito. Terminada la formación, Euatlo rehúsa litigar, y el maestro —cansado del aplazamiento— lo demanda. En el tribunal, Protágoras argumenta con astucia: si gano, cobro por sentencia; si pierdo, cobro igual, porque tu victoria habrá activado el contrato. Euatlo invierte la hoja con la misma técnica que aprendió: si gano, no pago por sentencia; si pierdo, tampoco pago, porque aún no he ganado un caso. Dos razones válidas que se anulan; dos espadas iguales que bloquean el movimiento de la justicia (Laertius, 1925).

Técnicamente, el caso es un antistrephón, un argumento recíproco que sirve a ambas partes y convierte el veredicto en detonador de la condición contractual que pretende aplicar. Si el fallo ordena pagar, activa la cláusula que excusa el pago; si ordena no pagar, activa la cláusula que obliga. Es un bucle perfecto: justicia en suspenso. Pero la vida jurídica no puede congelarse en paradojas; el derecho, como arte prudente de lo humano, está llamado a cortar el nudo sin traicionar la equidad. El episodio revela así los límites de la lógica formal cuando se enfrenta a la complejidad del contrato (Gellius, 1925).

Los comentaristas posteriores han visto en este caso un ejemplo paradigmático de cláusula autorreferente, un espejo que paraliza la decisión. La paradoja sirve como advertencia: los contratos deben diseñarse con claridad para evitar círculos viciosos. Protágoras, al enseñarla, no celebraba el embuste, sino que mostraba hasta qué punto la técnica del lenguaje podía aprisionar a la justicia si no había una instancia prudencial que resolviera el conflicto. La lección es conservadora: sin tradición y sin reglas claras, el lenguaje se devora a sí mismo (Ghivizzani, Oligino, Gouze-Decaris, Palmer, & Evans, 2001).

El eco de este litigio ha llegado a la modernidad como ejemplo de tensión entre lógica y justicia. Si el derecho se deja atrapar por paradojas, se convierte en un juego cerrado incapaz de servir a la vida. Si, por el contrario, corta el bucle apelando a equidad, preserva el espíritu del pacto. Protágoras nos muestra así que la sofística no es un entretenimiento vacío, sino un instrumento para revelar los límites y fortalecer la responsabilidad del juez. La paradoja de Euatlo es, en definitiva, un espejo donde la ley aprende a no dejarse desarmar por su propio ingenio (Ghivizzani, Oligino, Gouze-Decaris, Palmer, & Evans, 2001).

Verdad, retórica y tradición

Si “el hombre es la medida”, la tarea conservadora es formar medidores capaces de discernir en la tormenta, de preferir la claridad del procedimiento a la tentación de la astucia, de sostener un veredicto justo aunque no sea espectacular. No bastan ideas brillantes: hacen falta hábitos, gramáticas y rituales cívicos que ordenen la disputa, den al perdedor una salida digna y obliguen al vencedor a la mesura. Esta es la paideía que Protágoras encarna: un aprendizaje de la forma al servicio del fondo, un amor por la precisión que sirve a la paz común (Plato, Classics mit., 1997).

El caso de Euatlo también es advertencia sobre el diseño de los pactos: deben blindarse contra la autorreferencia que los desarma y contra las condiciones suspensivas que, en manos maliciosas, se vuelven trampas. El juez no debe rendirse a la paradoja ni enamorarse de su brillo, sino resolver con las herramientas de la tradición: interpretación conforme a la equidad, rechazo del enriquecimiento sin causa, lectura teleológica que salve el propósito legítimo del convenio. Ahí la técnica no destruye el espíritu, lo protege (Ghivizzani, Oligino, Gouze-Decaris, Palmer, & Evans, 2001).

Mirado así, Protágoras no es un personaje de manual, sino un artesano de prudencia que nos llama a custodiar lo probado: procedimientos, gramática del razonamiento, hábitos de deliberación que resisten la moda y la impostura. La retórica deja de ser juguete cuando se pliega al bien común, cuando entiende que una palabra exacta pesa más que un aplauso y que una sentencia justa vale más que un fogonazo. Ese temple mantiene unida a la ciudad en tiempos de ruido y confusión (Laertius, 1925).

Por eso la paradoja de Protágoras perdura, como espejo incómodo donde se reconocen maestro y alumno, juez y ciudadano. Recuerda que la vida pública no siempre admite demostración geométrica, pero exige decisiones claras y responsables. Entre la astucia que busca ganar a cualquier precio y la razón que no se deja humillar, el camino firme es la ley bien escrita y mejor aplicada, la palabra que no se encierra en sí misma sino que abre paso —con dignidad— a la justicia (Gellius, 1925).

Referencias

Gellius, A. (1925). The Attic nights of Aulus Gellius. Londres: William Heinemann.

Ghivizzani, S. C., Oligino, T. J., Gouze-Decaris, E., Palmer, G. R., & Evans, C. H. (2001). Meeting abstracts: Innovative Rheumatology: Gene and Cell Therapies of Arthritis and Related Autoimmune Disorders. Second International Meeting. Gene therapy for cartilage healing. Arthritis Research, 3(Suppl 1), 1-13.

Laertius, D. (1925). Lives of eminent philosophers. Londres: William Heinemann.

Plato. (16 de Abril de 1997). Classics mit. Obtenido de Theaetetus: https://classics.mit.edu/Plato/theatu.html?utm_source=chatgpt.com

Plato. (16 de Abril de 1997). Classics mit. Obtenido de Protagoras: https://classics.mit.edu/Plato/protagoras.html?utm_source=chatgpt.com