Artículo de Información

José Carlos Botto Cayo y Abel Marcial Oruna Rodríguez

24 de octubre del 2025

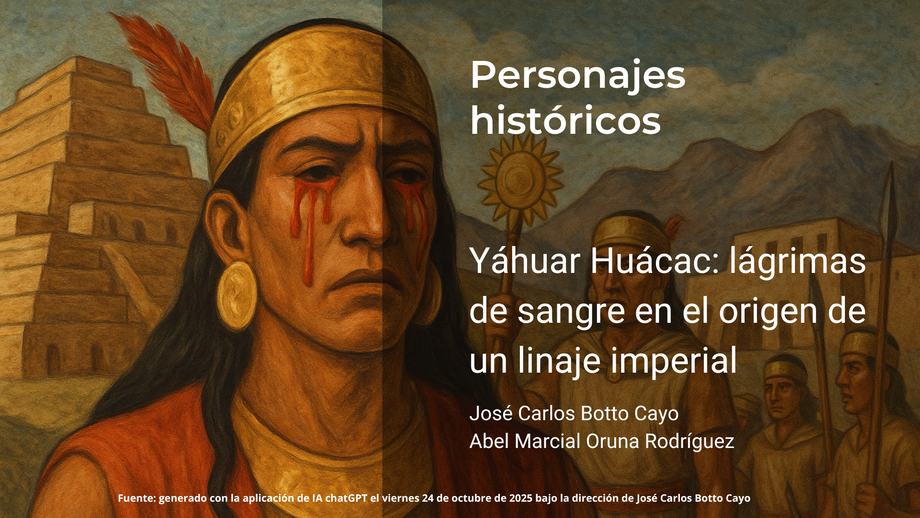

Yáhuar Huácac, cuyo nombre original fue Tito Cusi Wallpa, fue el séptimo gobernante del Curacazgo del Cuzco. Hijo de Inca Roca y miembro de la panaca Hanan Cuzco, asumió el trono hacia fines del siglo XIV, cuando el incario apenas comenzaba su expansión más allá de los valles cercanos. Su figura se mueve entre la historia y el mito: más que por campañas triunfales o actos de gobierno, se le recuerda por un episodio prodigioso ocurrido en su infancia, cuando lloró sangre al borde de la muerte. Esta escena extraordinaria, recogida por los cronistas y reelaborada por la tradición, dio origen a su nombre simbólico: Yawar Waqaq, “el que llora sangre” (Rostworowski, 1988).

Aunque su gobierno fue breve y no tan expansivo como el de sus sucesores, el reinado de Yáhuar Huácac marcó una transición decisiva entre la era de los incas fundacionales y la consolidación del poder central. Fue hijo de un soberano en ascenso (Inca Roca) y padre de otro en ascenso aún mayor (Viracocha Inca), lo que lo ubica en un eslabón clave de la genealogía real. No obstante, fue un eslabón débil: enfrentó rebeliones, vio morir a su heredero y falleció en circunstancias trágicas. La historiografía moderna —sin renunciar al análisis crítico— reconoce que su figura, aunque menor en el plano político, representa una bisagra simbólica entre la leyenda fundacional y la monarquía panandina del Tahuantinsuyo (Hernández Astete, 2013).

Origen y leyenda de sangre

Tito Cusi Wallpa nació en el seno del Cusco imperial como hijo mayor de Inca Roca y miembro legítimo de la panaca Hanan Cuzco. En un contexto en que los linajes reales aún disputaban el control del valle, su crianza se orientó desde temprano a la formación de un futuro gobernante. Su niñez transcurrió en una ciudad dividida entre los clanes Hanan (altos) y Hurin (bajos), donde la legitimidad se sustentaba tanto en el linaje como en la eficacia militar. Ya desde joven, su padre lo incorporó como corregente, fórmula común entre los incas para evitar conflictos sucesorios al morir el monarca (Hernández Astete, 2013).

La leyenda que dio fama a Yáhuar Huácac se origina en un secuestro. Fue capturado siendo niño por la etnia de los Ayarmaca, enemigos tradicionales de los incas, como represalia por un matrimonio roto entre su madre (una noble huayllaca) y el jefe ayarmaca. Según los relatos recogidos por Murúa y Guamán Poma, al enterarse de que sería ejecutado, el niño se echó a llorar con tal desesperación que de sus ojos brotó sangre. Este prodigio aterrorizó a sus captores, quienes interpretaron el fenómeno como una señal divina y lo devolvieron a su familia (Murúa, 2008).

De regreso al Cuzco, el joven fue recibido como un ser consagrado por los dioses. La paz entre incas y ayarmacas fue sellada con una alianza matrimonial. Años después, Yáhuar Huácac desposó a una princesa ayarmaca como gesto de reconciliación política, y su historia de infancia quedó anclada en el imaginario sagrado de los pueblos andinos. Su sobrenombre, Yawar Waqaq, no solo hacía referencia al milagro, sino también al sufrimiento temprano como rito de legitimación para el ejercicio del poder (Rostworowski, 1988).

Este relato, aun revestido de elementos sobrenaturales, no carece de base política. En una sociedad donde los signos celestes, los linajes míticos y las hazañas tempranas cimentaban la autoridad, el llanto de sangre de Yáhuar Huácac funcionó como mito fundacional. Más que una curiosidad legendaria, fue parte del proceso de construcción de legitimidad: el futuro Inca no solo sobrevivía a la violencia, sino que se convertía en instrumento de los dioses. Así, su reinado comenzó ya rodeado de un aura trágica y sagrada (Hernández Astete, 2013).

Reinado, conflictos y pérdida

Tras la muerte de Inca Roca, Yáhuar Huácac asumió el poder con relativa estabilidad interna. Fue reconocido por la elite cusqueña como heredero legítimo, y consolidó alianzas a través de matrimonios estratégicos, siguiendo las prácticas de reciprocidad de la nobleza andina. Entre sus esposas figuraba Mamá Chicya, princesa ayarmaca, con quien tuvo varios hijos. Esta unión reforzaba el pacto entre grupos antes enfrentados, como los ayarmacas y los cusqueños. El Inca intentó también mantener el equilibrio interno entre las panacas, distribuyendo cargos y funciones en la administración central (Rostworowski, 1988).

No obstante, su reinado pronto se vio envuelto en conspiraciones. Yáhuar Huácac nombró heredero a su hijo Pahuac Gualpa Mayta, pero este fue asesinado en un complot cortesano. La muerte del primogénito debilitó gravemente la posición del soberano, pues rompía la línea sucesoria esperada. Las crónicas señalan que el crimen fue cometido por rivales internos, quizás promovidos por facciones descontentas con el pacto entre panacas, o temerosos de perder poder con la consolidación del heredero. Fue una muestra temprana de las fracturas políticas que acechaban al poder incaico en sus primeras etapas (Cieza de León, 1984).

La muerte de su hijo generó un vacío que Yáhuar Huácac no logró llenar. Sin un sucesor claro, su figura se volvió vulnerable. Las fuentes narran que finalmente fue asesinado también, víctima de una rebelión encabezada por los señores del Cuntisuyo. Este acto marcó el colapso de su mandato. Guamán Poma sugiere que murió alejado de la capital, mientras otros testimonios lo colocan en el mismo Cusco, abatido por conspiradores que buscaban reemplazar su linaje por otro de mayor consenso (Rostworowski, 1988).

A la muerte de Yáhuar Huácac, la nobleza eligió como nuevo gobernante a Viracocha Inca, un noble del mismo linaje pero no hijo directo del difunto. Este hecho confirma que en el incanato temprano la sucesión no siempre seguía la línea directa, sino que respondía a equilibrios entre clanes y facciones. El legado de Yáhuar Huácac quedó así reducido a su leyenda infantil y a su posición en la genealogía oficial, más que a sus acciones de gobierno o conquistas (Cieza de León, 1984).

Legado y mirada histórica

El lugar que ocupa Yáhuar Huácac en la historia inca es singular. No destaca por grandes conquistas ni por reformas estatales duraderas. Sin embargo, su papel es central para comprender el tránsito entre la fundación del Cusco y el inicio de la expansión imperial. Representa la fragilidad del poder antes de su institucionalización: un gobernante marcado por la tragedia, que heredó un trono sin consolidar y dejó a su vez un trono en disputa. Su vida, atravesada por el dolor familiar y las traiciones palaciegas, simboliza las tensiones internas de un estado en gestación (Rostworowski, 1988).

Desde el punto de vista de la construcción simbólica del poder, su leyenda del llanto de sangre es uno de los relatos más poderosos de la tradición andina. No solo sirvió como explicación sagrada de su supervivencia, sino como un dispositivo narrativo que permitía legitimar su derecho a gobernar pese a los conflictos étnicos que lo rodeaban. Esta forma de narrar la autoridad a través del sufrimiento infantil reaparece en otros contextos míticos del mundo andino, donde el dolor actúa como sacramento de la elección divina (Murúa, 2008).

En la memoria histórica inca, su recuerdo fue conservado con respeto pero sin culto. A diferencia de Pachacútec o Huayna Cápac, no se le edificaron templos ni se consolidó una panaca fuerte que prolongara su influencia. Tampoco fue objeto de veneración estatal durante el incanato posterior. Sin embargo, su historia ha perdurado gracias a la narrativa de los cronistas y a los estudios modernos que la han interpretado con nuevas claves, evitando tanto la idealización como el olvido (Hernández Astete, 2013).

El interés que suscita Yáhuar Huácac en la historiografía actual no radica solo en su biografía, sino en lo que representa: una figura liminar, entre el mito y la política, entre el pasado sagrado y el aparato estatal. Su reinado demuestra que el poder andino fue también escenario de disputas, fracturas y traiciones, y que no todos los incas fueron guerreros exitosos. Algunos, como él, reinaron entre sombras, con lágrimas en los ojos, y dejaron una huella más simbólica que territorial. Esa huella, sin embargo, forma parte sustancial del relato fundacional de los Andes (Rostworowski, 1988).

Referencias

Cieza de León, P. (1984). Crónica del Perú (Primera parte). Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Hernández Astete, F. (2013). Los incas y el poder de sus ancestros. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Murúa, M. d. (2008). Historia General del Piru: Facsimile of J. Paul Getty Museum Ms. Ludwig XIII 16. Los Ángeles: Published by the Getty Research Institute.

Rostworowski, M. (1988). Historia Del Tahuantinsuyu. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.