Artículo de información

José Carlos Botto Cayo y Abel Marcial Oruna Rodríguez

20 de octubre del 2025

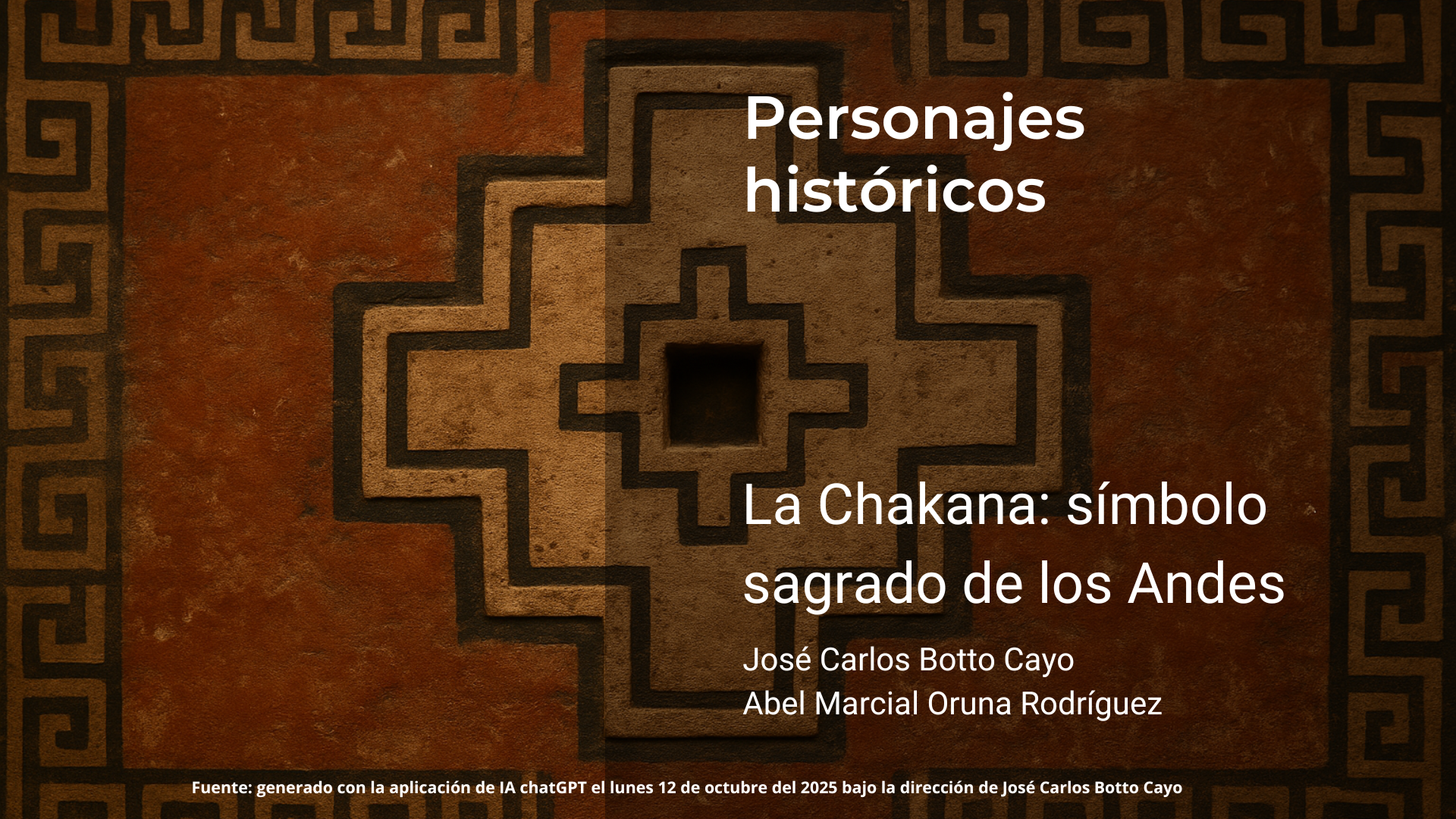

Entre los símbolos más antiguos y persistentes de la civilización andina, la Chakana —conocida también como cruz andina o cruz del sur— ocupa un lugar de honor. Su figura escalonada, compuesta por cuatro brazos iguales y un centro vacío, representa el vínculo entre el mundo material y el espiritual, entre la tierra y las alturas. Más que un diseño geométrico, la Chakana resume una cosmovisión completa: la relación del hombre con el cosmos, el equilibrio entre las fuerzas de la naturaleza y la idea de un universo ordenado por leyes armónicas. En ella, cada línea y cada peldaño expresan la aspiración de los pueblos andinos por comprender su lugar en el mundo (Mayanza & Mora, 2022).

La tradición oral y los hallazgos arqueológicos coinciden en que este símbolo antecede por varios milenios al Imperio Inca. Desde los templos de la costa norte hasta las ciudades del altiplano, su presencia aparece grabada en piedra, modelada en cerámica o tejida en mantos ceremoniales. En su estructura se plasma la idea de los tres mundos de la existencia —el Hanan Pacha o mundo de arriba, el Kay Pacha o mundo terrenal y el Ukhu Pacha o mundo interior— unidos por un eje invisible que garantiza el equilibrio del todo. La Chakana fue, y sigue siendo, la síntesis del pensamiento andino: una filosofía de orden, reciprocidad y respeto por la vida (Flores Rengifo, 2024).

Origen preincaico y desarrollo simbólico

Las investigaciones arqueológicas han demostrado que la Chakana es uno de los símbolos más antiguos del continente americano. En el templo de Ventarrón, en Lambayeque, se hallaron murales y relieves de más de cuatro mil años que muestran formas cruciformes y escalonadas. Este recinto, considerado uno de los templos de fuego más antiguos de América, evidencia que ya desde los albores de la civilización andina existía la noción de una cruz que unía el cielo y la tierra. Los arqueólogos sostienen que sus constructores observaban los astros y los ciclos solares, y que las escaleras simbólicas del templo servían para representar el ascenso espiritual del ser humano hacia lo divino (Archaeology, 2023).

Siglos después, en el centro ceremonial de Chavín de Huántar, la Chakana adquirió un nuevo lenguaje simbólico. El Obelisco de Tello, pieza fundamental de la cultura Chavín, presenta figuras escalonadas que representan la dualidad del universo: el equilibrio entre fuerzas opuestas que coexisten para sostener la vida. Los sacerdotes chavinos tallaron en la piedra los principios de su fe, combinando lo mítico con lo astronómico. En este contexto, la cruz andina simbolizaba la comunicación entre el hombre y los dioses, y su geometría se convirtió en una metáfora de la organización del mundo natural y espiritual (Mayanza & Mora, 2022).

La presencia de la Chakana se mantuvo constante durante el desarrollo de las culturas posteriores. En el altiplano, la civilización Tiahuanaco incorporó el símbolo en la arquitectura de sus templos, especialmente en la pirámide de Akapana. Esta estructura escalonada, construida con una precisión monumental, reproduce la forma de la cruz andina y su relación con los astros. Desde su cima se observaba la constelación de la Cruz del Sur, lo que confirma que el símbolo tenía también un valor astronómico y agrícola. En sus muros y portales se repite el motivo escalonado, como si la arquitectura misma estuviera pensada para reflejar la estructura del cosmos (Flores Rengifo, 2024).

Durante el Horizonte Medio, las culturas Wari y Nazca difundieron la cruz andina en toda la región. En los tejidos ceremoniales de los wari se aprecian formas cuadradas y escalonadas que evocan el orden cósmico y los puntos cardinales. Las cerámicas nazcas muestran motivos similares vinculados al sol, la lluvia y la fertilidad. Estas representaciones no eran simples decoraciones, sino expresiones de una concepción del mundo en la que cada elemento cumplía una función dentro de un equilibrio universal. La Chakana se consolidó así como un emblema compartido por los pueblos andinos antes de la expansión del poder incaico (Álvarez-Galeano, y otros, 2025).

La Chakana en el Imperio Inca

Con la llegada del Tawantinsuyo, la Chakana alcanzó su máximo desarrollo simbólico y político. Los incas la adoptaron como representación del orden universal que debía regir tanto el cosmos como la sociedad. En el Coricancha, el templo del Sol en Cusco, los cronistas mencionan diagramas y grabados con forma de cruz escalonada, utilizados para enseñar la estructura del universo. Según los sabios de la época, cada brazo correspondía a una dirección cardinal y a una dimensión de la existencia, mientras el centro representaba el punto de equilibrio entre lo material y lo espiritual. Así, el símbolo se convirtió en la base de la cosmovisión oficial del imperio (Flores Rengifo, 2024).

El propio diseño territorial del Tawantinsuyo reflejaba la estructura de la Chakana. El imperio estaba dividido en cuatro suyus —Chinchaysuyu, Antisuyu, Collasuyu y Contisuyu—, cuyos límites partían desde el Cusco, considerado el ombligo del mundo. Esta organización cuadripartita simbolizaba el equilibrio entre los pueblos y la expansión armónica del poder. En cada región, las ciudades principales estaban alineadas con puntos astronómicos, y los caminos imperiales seguían orientaciones que correspondían a las diagonales del símbolo. La geografía del imperio se transformó así en una proyección de la cruz andina sobre la tierra (Álvarez-Galeano, y otros, 2025).

El calendario agrícola inca también estaba vinculado al orden representado por la Chakana. Las fiestas del Inti Raymi y del Cápac Raymi, celebradas en los solsticios, coincidían con los extremos del ciclo solar. La constelación de la Cruz del Sur, conocida por los incas como Chakana celeste, marcaba los momentos de siembra y cosecha. Cuando la constelación alcanzaba su posición vertical en el cielo, los sacerdotes iniciaban los rituales para agradecer a la Pachamama por la fertilidad de la tierra. El símbolo terrestre y el estelar se reflejaban mutuamente, reafirmando la idea de un universo cíclico e interconectado (Artzi & Gurovich, 2025).

En la religión inca, la Chakana fue el emblema del equilibrio entre las tres criaturas sagradas: el cóndor, mensajero del cielo; el puma, guardián de la tierra; y la serpiente, protectora de los misterios subterráneos. Estas figuras correspondían a los tres niveles del mundo andino y a las virtudes que el ser humano debía cultivar: sabiduría, fuerza y transformación. En las ceremonias estatales, el Inca era representado en el centro de la cruz, como mediador entre los planos del universo. De ese modo, la Chakana se convirtió en la imagen del orden divino y del poder legítimo (Mayanza & Mora, 2022).

Significado espiritual y vigencia simbólica

El pensamiento andino concibe al universo como un conjunto de relaciones complementarias. La Chakana es la expresión visible de esa filosofía. Sus tres niveles representan los mundos que conforman la existencia, mientras sus cuatro brazos señalan las direcciones cardinales, los vientos y los elementos naturales. En el punto central se ubica el equilibrio, el espacio donde convergen las fuerzas opuestas. Ese centro no es vacío, sino el lugar donde habita el principio vital que da sentido a todo. Para los pueblos andinos, la Chakana simboliza la armonía entre el hombre y la naturaleza, entre el espíritu y la materia (Álvarez-Galeano, y otros, 2025).

El símbolo también tiene un valor práctico. Los agricultores usaban la observación de la Cruz del Sur, llamada Chakana celestial, para establecer las estaciones del año. Su posición indicaba el inicio de la temporada de lluvias o de cosechas, y su movimiento anual servía como guía para las labores agrícolas. La cruz andina, por tanto, era al mismo tiempo instrumento de medición y representación espiritual. Su forma enseñaba que la ciencia y la fe no eran opuestas, sino partes de un mismo conocimiento que buscaba el equilibrio con la tierra (Artzi & Gurovich, 2025).

Con la llegada de los españoles, el símbolo fue ocultado bajo la forma de la cruz cristiana. Sin embargo, su significado no se perdió. Las comunidades quechuas y aimaras lo preservaron en los tejidos, las tallas y las fiestas populares. A partir del siglo XX, la Chakana comenzó a resurgir como emblema de identidad indígena y de sabiduría ancestral. Hoy, su figura aparece en banderas, murales, joyas y proyectos educativos, como un recordatorio de que la espiritualidad andina sigue viva y se adapta a los nuevos tiempos sin perder su esencia (Mayanza & Mora, 2022).

El 3 de mayo, cuando la Cruz del Sur se alinea verticalmente sobre el cielo andino, se celebra el Día de la Chakana en numerosas comunidades del Perú, Bolivia, Ecuador y Chile. En los cerros y plazas se encienden fogatas, se ofrecen hojas de coca y se elevan oraciones a la Pachamama. Esta fecha, heredera de las antiguas festividades agrícolas, representa el reencuentro del cielo con la tierra. El símbolo vuelve a cumplir su función original: unir lo que el tiempo separa y recordar al hombre que su destino está ligado al orden del universo (Flores Rengifo, 2024).

Referencias

Álvarez-Galeano, M. F., Cabrera-Berrezueta, L. B., Reyes-Reinoso, J. R., González-Cantos, M. C., Ugalde-Vásquez, A. F., & Muñoz-Zeas, C. B. (2025). La Chakana como símbolo intercultural andino: Una visión desde el Sumak Kawsay. Cuenca: Universidad Católica de Cuenca.

Archaeology, M. (13 de Mayo de 2023). Archaeology Magazine. Obtenido de 4,000-Year-Old Temple Unearthed in Western Peru: https://archaeology.org/news/2019/05/14/230516-peru-temple-chacana/?utm_source=chatgpt.com

Artzi, B.-a., & Gurovich, F. (4 de Mayo de 2025). Museo precolombino. Obtenido de El día de la chakana y la búsqueda del equilibrio perdido: https://museo.precolombino.cl/el-dia-de-la-chakana-y-la-busqueda-del-equilibrio-perdido/?utm_source=chatgpt.com

Flores Rengifo, M. G. (23 de Enero de 2024). REPOSITORIO INSTITUCIONAL UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. Obtenido de La Chakana y los saberes ancestrales del pueblo Kayambi: https://www.dspace.uce.edu.ec/bitstreams/8aa58fe1-735e-4878-9b73-89919df545bf/download

Mayanza, L., & Mora, A. (2022). Sabiduría andina Chakana y sus colores: una herramienta didáctica para la educación intercultural bilingüe. Revista Diálogo Andino, 67, 99–113.