Artículo de información

José Carlos Botto Cayo

3 de julio del 2025

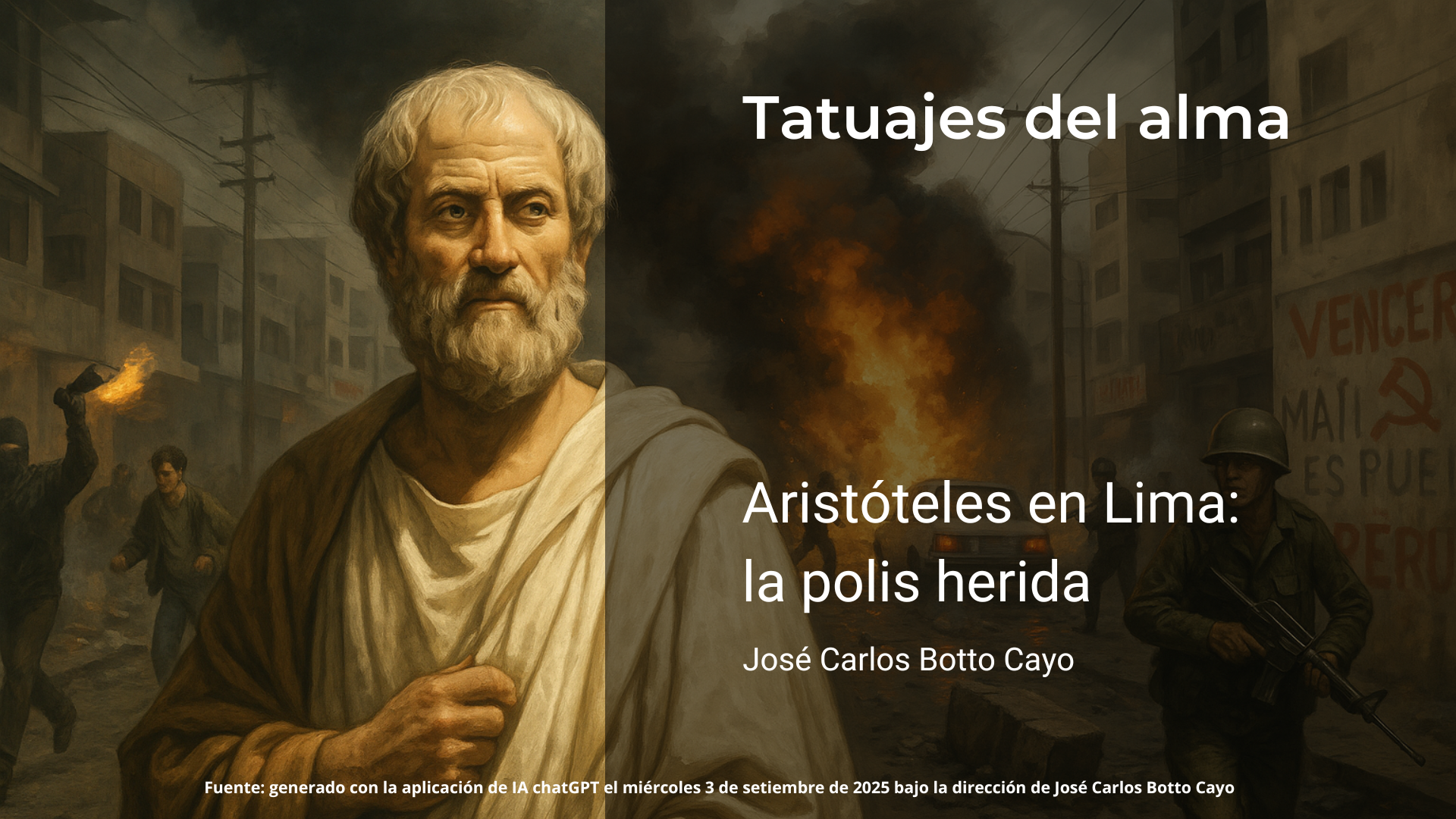

Aristóteles abrió los ojos como quien despierta de un sueño demasiado largo y encontró el aire impregnado de humo, bocinas y un olor a gasolina rancia. No estaba en la Atenas que conocía ni en el Liceo donde instruía a sus discípulos, sino en una ciudad extensa, caótica, con cerros habitados hasta sus laderas, con carteles pintados que hablaban de revolución, con billetes que parecían papeles sin valor. Era Lima, la Lima de los años ochenta, una polis quebrada por el terrorismo, la hiperinflación y el miedo cotidiano. El filósofo, despojado de asombro pero armado de su deseo de comprender, comenzó a caminar por sus calles polvorientas, convencido de que todo viaje es también una lección.

La primera impresión fue la multitud. Aristóteles recordaba que la ciudad debía organizarse en torno a un bien común, pero aquí la gente corría, pujaba, se empujaba en las colas para conseguir pan o azúcar. Las mujeres cargaban bolsas de arroz como si fueran tesoros, los hombres discutían sobre el precio del dólar en cada esquina, y los jóvenes voceaban periódicos que traían en titulares la muerte de soldados, el estallido de coches bomba, la caída de fábricas. Observaba todo y pensaba: la polis, este organismo vivo que requiere orden, está enferma. La enfermedad no era solo la carencia, sino la violencia que latía como fiebre.

De pronto un apagón. Las luces se apagaron al mismo tiempo en casas y postes, un silencio súbito recorrió la avenida, y luego el eco lejano de una explosión quebró la calma. Aristóteles recordó sus palabras: la política es la ciencia arquitectónica que busca la felicidad de los ciudadanos. Pero ¿qué ciencia había aquí que permitiera vivir bien? En esta ciudad, la felicidad no era aspiración sino sobrevivencia. Caminó en medio de la penumbra y escuchó los pasos rápidos, los portazos, los perros ladrando, la respiración contenida de los vecinos que temían que aquel estruendo fuese el anticipo de la desgracia.

En una esquina lo abordó un muchacho. Tendría unos dieciséis años, delgado, con los ojos encendidos y una mochila al hombro. Le habló con la vehemencia de quien cree tener la verdad: “La justicia vendrá con la guerra del pueblo. Aquí no hay lugar para tus filósofos ni para tus leyes viejas”. Aristóteles lo escuchó con paciencia, reconociendo el ardor juvenil que alguna vez había visto en los discípulos de las escuelas sofísticas. Le respondió con calma: “Toda ciudad existe por naturaleza y tiene un fin: la vida buena. Si la destruyes, ¿qué queda del hombre? Porque sin polis, el hombre es peor que una bestia”. El joven sonrió con desprecio y se alejó en la oscuridad, dejando una estela de miedo.

Siguió andando y llegó a una plaza donde vendedores ofrecían billetes a gritos. “¡Dólar, dólar, hoy sube, mañana más caro!” La moneda nacional parecía deshacerse entre las manos como arena. Aristóteles, que había estudiado la economía como parte de la vida doméstica, se asombró de esa fiebre que convertía el dinero en humo. Recordó que había advertido contra la crematística, el arte de acumular riqueza por sí misma, sin medida ni virtud. “Aquí la riqueza se multiplica en papeles que no valen nada —se dijo—. La polis necesita un equilibrio, y este desequilibrio es su ruina”. Vio a un anciano que vendía sus muebles por unas monedas, y comprendió que la injusticia no siempre se expresa con látigos, sino con la degradación del pan cotidiano.

Lo invitaron luego a una casa humilde, iluminada con velas. La familia lo recibió como a un extraño familiar, y compartió con él un poco de sopa y pan duro. Conversaban entre murmullos, temerosos de que los vecinos escucharan algo indebido. Aristóteles observó la mesa y pensó que, a pesar de la miseria, allí había un bien común: el calor de los cuerpos reunidos, la palabra compartida. Preguntó al padre qué deseaba para sus hijos. “Solo que vivan —respondió—, que estudien, si es posible, y que no los mate la violencia ni la miseria”. Aristóteles reconoció ahí la esencia de la política: no teorías, sino la búsqueda de condiciones mínimas para florecer.

Al día siguiente caminó por el centro de Lima. Vio muros pintados con hoces y martillos, rostros de líderes armados y frases que prometían justicia a través de la destrucción. Vio también soldados vigilando con fusiles, retenes militares, tanques ligeros en las avenidas. La polis estaba atrapada entre dos fuegos: uno que clamaba revolución y otro que ofrecía orden mediante la fuerza. Aristóteles se detuvo frente al Palacio de Gobierno y recordó su clasificación de regímenes: monarquía, aristocracia, politeia; y sus desviaciones: tiranía, oligarquía, democracia corrupta. “Aquí —reflexionó— no veo un régimen estable, sino una lucha interminable entre deformaciones. La tiranía de las armas contra la tiranía del miedo”.

En un mercado conversó con una mujer que vendía frutas. Le explicó que cada día los precios cambiaban, que lo que en la mañana costaba cien, en la tarde costaba doscientos. Aristóteles preguntó cómo sobrevivía. “Vendiendo más rápido que la inflación”, respondió con ironía. El filósofo comprendió que el tiempo mismo se había convertido en enemigo: la gente ya no planificaba el futuro, solo luchaba por el presente. Pensó en su concepto de phronesis, la prudencia práctica, y se preguntó cómo podía florecer la virtud en un entorno donde el cálculo se reducía a correr antes de que el precio subiera.

Una tarde lo llevaron a Villa El Salvador, barrio que crecía en la arena con chozas de esteras y calles de tierra. Allí escuchó a dirigentes populares organizar ollas comunes para alimentar a decenas de familias. Vio a niños jugar con pelotas de trapo, reír en medio de la pobreza, y a madres tejer esperanza en silencio. Aristóteles pensó: aquí está la esencia de la polis, en estas asociaciones que se forman por necesidad pero también por virtud, porque buscan la vida buena en medio de la carencia. Recordó su enseñanza: el hombre es un animal político, y aun en la adversidad se organiza para sobrevivir en común.

De noche, sentado en la arena mirando las luces lejanas de la ciudad, meditó sobre lo que había visto. Atenas también había conocido guerras, pestes, hambre. La diferencia era que en esta polis moderna la amenaza venía de sus propias entrañas, de compatriotas enfrentados. Aristóteles reflexionó que la stásis, la guerra civil, es la peor enfermedad de la ciudad, porque destruye la confianza y la amistad cívica. Y lo que veía en Lima era precisamente eso: ciudadanos divididos, sospechando unos de otros, incapaces de reconocerse como parte de un mismo cuerpo.

Una mañana presenció una marcha estudiantil reprimida con violencia. Los jóvenes gritaban por democracia, por educación gratuita, por pan, y la policía los dispersaba con bombas lacrimógenas. Aristóteles se cubrió el rostro, llorando por el gas, y pensó en su teoría de la educación como fundamento de la polis. Sin educación, no hay ciudadanos libres. Con educación manipulada, no hay deliberación justa. “Aquí —concluyó— la polis no está educando para la virtud, sino sobreviviendo a la miseria”.

En otra jornada subió a un microbús destartalado que avanzaba repleto, con pasajeros colgando de las puertas. Escuchó conversaciones sobre el dólar paralelo, sobre las colas para conseguir leche, sobre el miedo a salir de noche. Aristóteles anotaba mentalmente: la polis está hecha de palabras, y aquí las palabras son todas de temor y de precios. Recordó su idea de que la amistad política sostiene la ciudad, y se entristeció al no ver amistad sino desconfianza.

Sin embargo, también halló signos de resistencia. En un pequeño teatro, un grupo de actores representaba obras críticas bajo la amenaza de la censura. En las universidades, algunos profesores todavía se reunían a discutir filosofía, a leer textos de Marx y de Kant a escondidas, a soñar con un futuro distinto. En los barrios, las familias se organizaban para iluminar con velas y compartir comida durante los apagones. Aristóteles reconoció allí el germen de la virtud: la capacidad de sostenerse juntos, aun en medio de la oscuridad.

Los meses que pasó en Lima lo convencieron de que sus ideas sobre la política seguían siendo vigentes: la ciudad existe para vivir bien, pero cuando se degrada, el hombre se convierte en lobo para el hombre. Vio en los terroristas la negación de la polis, en los políticos corruptos la perversión de la aristocracia, en la inflación desbocada la derrota de la economía doméstica. Y sin embargo, también vio en la solidaridad de los pobres, en la perseverancia de las madres, en la risa de los niños, la confirmación de que la polis puede renacer.

Una noche, mientras escuchaba a lo lejos el estallido de otra bomba, Aristóteles escribió en un cuaderno prestado: “El Perú es una polis herida, pero mientras sus ciudadanos sigan buscando la vida buena, no estará perdida”. Poco después, como había llegado, desapareció sin dejar rastro. Algunos juraron haber visto a un hombre de barba espesa y mirada penetrante hablando en las calles, otros lo recordaban en los mercados o en los buses, siempre preguntando, siempre reflexionando. Para quienes lo escucharon, sus palabras fueron semilla.

Lima siguió su curso, con inflación, con violencia, con esperanza. Aristóteles regresó a su tiempo, convencido de que sus lecciones no habían sido en vano. En el recuerdo de quienes compartieron pan y conversación con él quedó grabada una certeza: que aun en medio del terror y la penuria, la polis puede sostenerse si hay virtud, si hay comunidad, si hay búsqueda de la vida buena. Y esa enseñanza, en la Lima de los ochenta, era quizá más necesaria que nunca.