Artículo de información

José Carlos Botto Cayo

5 de noviembre del 2025

Nadie recordaba el momento exacto en que aquel muchacho —de apenas quince años— descubrió el poder oculto en los números. No fue un relámpago ni un milagro, sino la lenta obsesión de quien pasa noches enteras frente al resplandor de una pantalla. Su nombre era Adrián, aunque en los foros digitales se hacía llamar NullVector. En su pequeño cuarto de Miraflores, rodeado de cables, ventiladores y libros heredados de su abuelo ingeniero, comenzó a investigar la vida en el mundo digital: las redes, los códigos, los silencios que habitan entre los ceros y los unos. A la ventana, el mar respiraba hondo y el faro de la costa abría un ojo cíclico, como si también midiera el tiempo con un compás antiguo.

Una madrugada, mientras estudiaba los patrones de sincronización entre relojes atómicos y simulaciones de redes neuronales, notó algo imposible: cada vez que ejecutaba cierto algoritmo, el reloj del sistema retrocedía tres minutos. Pensó que era un error del sistema operativo, una falla de firmware, un capricho de la BIOS. Reinició, cambió de kernel, verificó versiones. Nada. Al repetir el proceso, la realidad misma parecía plegarse sobre sí, sin aspavientos ni fisuras: un vaso de agua regresaba a la mesa antes de volcarse, la notificación que lo había inquietado desaparecía, la gata de su vecina volvía a encaramarse al muro con idéntico movimiento de cola. El mundo físico obedecía a una lógica secreta: acciones, pensamientos y hasta los gestos se acomodaban en otra secuencia temporal. Era como si la vida se reescribiera en función de lo que hacía. Y así, el muchacho descubrió que el secreto de los números era el poder de regresar brevemente en el tiempo.

El descubrimiento no le trajo fama, sino disciplina. Adrián era hijo de una costumbre: el desayuno con pan francés, el café pasado en filtro de tela, la bendición de la madre antes de salir, los cuadernos con fechas y márgenes, la letra clara, la pulcra herencia de su abuelo que siempre repetía: “Primero el orden, luego la maravilla”. Entre esa fidelidad doméstica y sus sospechas matemáticas, forjó un método. Midió latencias, depuró procedimientos, comparó entropías. Con una libreta de tapas duras —la misma donde el abuelo había calculado vigas y columnas— empezó a trazar mapas del regreso: cuánto duraba el pliegue, qué se conservaba, qué se borraba, qué empeoraba. Aprendió pronto que el algoritmo no era un juguete: si volvía por capricho, el mundo le cobraba exacto; si volvía por necesidad, el mundo le abría una hendija.

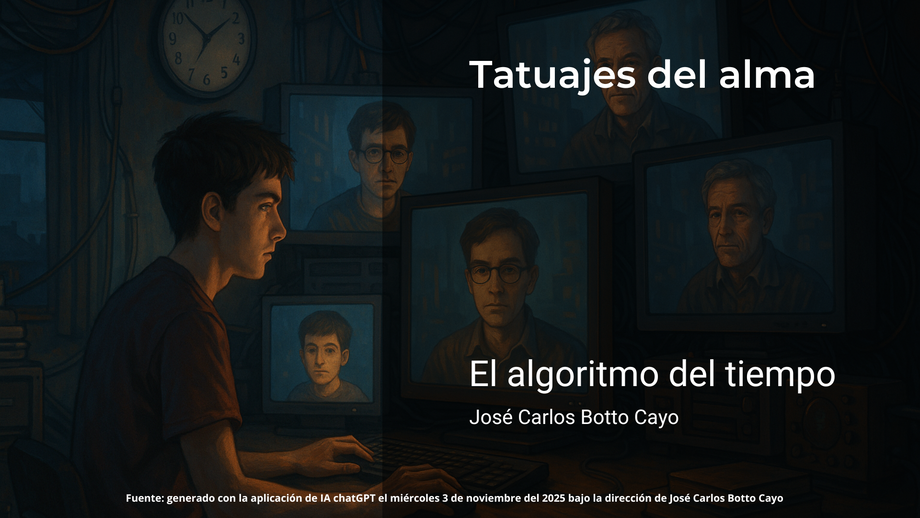

Pasaron los años como pasan en Lima: con mañanas de garúa, grises que enseñan paciencia. Adrián ingresó a Física y luego a un posgrado donde aprendió a decir, con modestia, que su trabajo era “simulación de estados transitorios”. Se volvió un investigador silencioso, obsesivo, alguien que miraba la vida como un experimento constante. Programó sistemas de inteligencia artificial que imitaban su propia mente para compensar los vacíos de memoria en los retornos. Construyó máquinas capaces de registrar la actividad eléctrica en su cerebro durante cada salto. Alquiló, con ahorros y becas, un galpón escondido en los cerros, donde el viento golpeaba como un tambor antiguo. Allí montó un laboratorio que parecía un templo de luces y espejos: pantallas que mostraban versiones suyas de distintas edades, hablando entre sí, aconsejándose, corrigiendo errores del pasado y anticipando decisiones del futuro. Había logrado el sueño imposible: viajar en el tiempo para encontrarse consigo mismo.

Pero la maravilla tiene un precio que ni el cálculo prevé. Cada vez que volvía para perfeccionar la técnica, notaba que perdía algo pequeño, invisible: la risa exacta de su padre cuando contaba chistes malos, el olor preciso de la sopa de pollo un domingo de invierno, la palabra que su abuela usaba para reprenderlo con dulzura. “Chisguete”, decía ella, y él, un día, no pudo recordar el sonido de esa sílaba alargando la g. Los viajes lo volvían más preciso, sí; también más frío, como si las aristas de su alma hubiesen sido lijadas hasta dejar solo ángulos rectos. En sus cuadernos empezó a anotar no solo datos, sino ausencias: “14/09: olvidé la canción que tarareaba mi madre al tender la ropa”; “02/10: supe resolver la deriva, pero no pude llorar en el entierro del tío”. La ciencia es una lámpara; también un espejo que no perdona.

En una incursión especialmente larga —varios regresos de tres minutos encadenados como eslabones—, Adrián se encontró frente al niño que había sido: un chico de quince años con ojeras de estudio, manos tibias, la camiseta del colegio aún húmeda por el sudor de la caminata, y en la mesa un pan con mantequilla que no se había terminado porque la computadora reclamaba lo suyo. El niño todavía creía que el mundo digital era aventura y que la vida entera podría caber en una carpeta bien ordenada. Adrián lo miró desde cierta distancia ética, y se reconoció no con orgullo sino con respeto y pudor, como quien mira la foto de un antepasado.

—¿Eres yo? —preguntó el chico sin miedo, con esa inocencia que solo los valientes sostienen.

—Soy lo que fuiste —respondió Adrián—, y también lo que serás si sigues esta ruta.

—¿Vale la pena?

La pregunta lo atravesó como un cuchillo honesto. ¿Valía la pena un futuro sin “chisguete”, sin la risa burda de un tío, sin las pequeñas devociones que hacen un día distinto a otro?

—Vale la pena aprender —dijo, al fin—. Pero no todo el poder merece ejercerse.

El muchacho frunció el ceño: ese gesto que en el futuro se volvería arruga. Adrián quiso tocar su hombro, decirle que mantuviera la costumbre de los domingos, el hábito de visitar a los abuelos, la oración breve antes de dormir, el cuidado de la casa, el respeto por la palabra dada, porque esas cosas —humildes y antiguas— sostienen el edificio cuando la modernidad se tambalea. Pero el tiempo, aun maleable, no permite sermones largos. Dejó un consejo claro, como se deja un post-it en la puerta:

—No vuelvas por capricho. Vuelve solo si es para conservar lo que importa.

Aquella tarde, al salir del pliegue, Adrián caminó hacia la Huaca Pucllana. Miró las adobes ordenadas, siglos apilados por manos pacientes. Ahí estaba la lección: la permanencia no es inercia, es artesanía. Nadie retrocedía tres minutos para corregir un error; se avanzaba con cuidado para no romper lo construido. Frente a esa arquitectura que había resistido terremotos y políticos, entendió que su algoritmo debía someterse a una ética: el tiempo no es material bruto; es legado.

Volvió al laboratorio con un plan sobrio. Instaló límites firmes: número máximo de regresos por semana, prohibición de retornos para asuntos triviales, registro escrito de cada decisión. Incorporó en la interfaz un “juramento doméstico”: antes de ejecutar cualquier salto, el sistema le exigía escribir a mano, con lapicero, qué valor humano pretendía resguardar: la salud de un ser querido, la palabra dada, la integridad de un trabajo. Si no sabía escribirlo, no había salto. El teclado biométrico reconocía el temblor de su duda.

Durante meses funcionó. Usó el pliegue para rescatar lo esencial: ajustar un tornillo antes de un fallo mayor, recordar una cita con su madre, evitar una palabra hiriente en una discusión. Pequeñas rectificaciones que más parecían prudencia que milagro. La vida recuperó un latido humano, una temperatura. El algoritmo dejó de ser corona para ser servicio.

Hasta que llegó la carta. Era una notificación de beca en el extranjero, un laboratorio europeo lo invitaba a dirigir un proyecto de cronodinámica aplicada. Era el reconocimiento que cualquier científico joven soñaría: presupuesto, equipo, prestigio. Y, sin embargo, el documento que Asuntos Internos exigía firmar tenía una cláusula discreta: “El conocimiento generado será propiedad del consorcio para fines estratégicos”. Adrián no era ingenuo: sabía que “fines estratégicos” significaba lo que nadie decía en voz alta. Pasó la noche frente a la pantalla, el cursor parpadeando como un pulso enfermo. Si retrocedía tres minutos, podía firmar o no firmar una y otra vez, tanteando consecuencias como quien mide la temperatura de una sopa. Hizo un intento, solo uno, como para escuchar las aguas. Al primer pliegue, sintió la pérdida: un recuerdo minúsculo se le deshizo —la primera vez que su padre lo llevó a pescar—, y comprendió que estaba a punto de cambiar convicciones por conveniencias.

Apagó la consola. Se fue a caminar. En el parque, los viejos jugaban ajedrez con la parsimonia que rehúye la trampa, y un padre enseñaba a su hija a montar bicicleta sin rueditas, ese rito que ninguna pantalla puede reemplazar. Adrián se sentó en una banca y se dijo en voz baja que hay cosas que no se negocian: el oficio bien hecho, la palabra que se cumple, la familia que se cuida, la fe sencilla en lo que permanece. Cuando volvió a casa, ya había decidido.

Entonces detuvo los relojes. Dejó de ejecutar el algoritmo. Grabó un último mensaje en su computadora, dirigido a todas sus versiones: “El tiempo no se domina. Se vive. No somos datos; somos memoria”. Y añadió, con letra sobria: “Si vuelves, que sea para salvar una ternura, no para ahorrar un trámite”.

El laboratorio se apagó lentamente, como si el propio universo hiciera silencio para honrar su decisión. No hubo chisporroteo ni épica; solo el apagado digno de una sala que cumplió su función. Guardó los cuadernos en una caja de madera, junto a las libretas de su abuelo. Sobre la tapa, coló un rosario antiguo, herencia de la abuela, con la certeza íntima de que la oración y el algoritmo, cada uno en su ámbito, son intentos humildes de conversar con el misterio.

La vida continuó con decoro. Adrián enseñó en la universidad, habló a sus estudiantes del valor de las constantes y de las tradiciones; que una buena teoría se parece a un buen hábito: se prueba, se corrige, se sostiene. Arregló la cafetera de su madre, visitó las tumbas en el Día de Todos los Santos, aprendió a hacer pan con masa madre y, en ese gesto de fermentar con paciencia, comprendió otro reloj. Volvió a leer los libros de su abuelo, no como manuales sino como cartas. Y, sin prisa, amó: conoció a Lucía, bibliotecaria de manos tranquilas, que odiaba los atajos y decía que la vida no mejora cuando la aceleras, sino cuando la ordenas. Se casaron sin espectáculo, con familia y amigos, y bailaron un huayno tímido que arrancó risas y fotos borrosas.

¿Desapareció entonces el algoritmo? No. Los secretos no mueren, se disimulan. Algunos dicen que Adrián aún existe en alguna línea temporal, caminando entre sus diferentes edades, observándose desde lejos, tratando de entender si el futuro es un eco del pasado o solo un reflejo del presente. Otros juran que lo han visto detenerse frente a la huaca al caer la tarde, tocando los adobes como quien pide permiso, y que su sombra parece la de varios hombres a la vez, todos con el mismo paso pensado.

A veces, en madrugadas silenciosas, una computadora queda encendida sin razón aparente. La luz del monitor no alumbra, apenas respira. Quien se acerca —curioso, imprudente— cree escuchar un golpeteo leve, un latido hecho de código. Si afina el oído, quizá oiga una voz que no proviene del parlante sino del espacio que hay entre tecla y tecla: una respiración antigua, una plegaria con olor a tinta, a pan recién horneado, a libro guardado en un cajón.

“Todo algoritmo —susurra la voz— es una oración hacia el tiempo.”

Y esa frase, tan simple, educa como educan los abuelos: sin gritos, sin promesas grandilocuentes, con la autoridad de lo probado. Porque no hay ciencia sin límites ni tradición sin ensayo; no hay progreso que valga si rompe lo que sostiene. Adrián lo entendió tarde, que es la hora justa de las verdades. Por eso no destruyó su máquina, tampoco la ofreció al mejor postor. La dejó dormir, como se deja dormir a un niño que sabrá, cuando crezca, que el reloj se respeta y el minuto que vuelve no es para deshacer la vida, sino para honrarla.

Un día, su alumno más aplicado encontró, por azar, la caja de madera con las libretas. La abrió temblando, convencido de que estaría ahí la llave de un imperio de retornos. Halló fórmulas, sí; tablas y cronogramas, grafos y tasas. En la última página, sin embargo, había una línea escrita a mano, en tinta azul, con la letra ligeramente inclinada de Adrián: “Si llegaste hasta aquí, vuelve a casa: saluda a tu madre, ordena tu cuarto, termina esa carta que debes, pide perdón si corresponde, agradece la sopa caliente. Luego, si aún quieres, calcula”. El muchacho leyó, guardó la caja y, por primera vez en mucho tiempo, desenchufó la máquina.

Esa noche, Lima olió a pan y a tierra mojada. Las luces en la Costa Verde temblaron como un rosario de luciérnagas. En Miraflores, una ventana quedó abierta para que entrara la garúa; en el interior, sobre la mesa, una libreta de tapas duras esperaba la próxima palabra. Y el tiempo —fiel a su oficio— siguió andando, sin prisa y sin capricho, como un viejo maestro que mira de reojo al alumno inquieto y, con paciencia de piedra, lo invita a aprender a vivir. Porque al final, Adrián lo escribió y lo cumplió: el tiempo no se domina. Se vive. No somos datos; somos memoria. Y cada algoritmo, cuando se inclina ante esa verdad, reza con nosotros, en silencio, la misma oración hacia el tiempo.