Artículo de información

José Carlos Botto Cayo y Abel Marcial Oruna Rodríguez

30 de junio del 2025

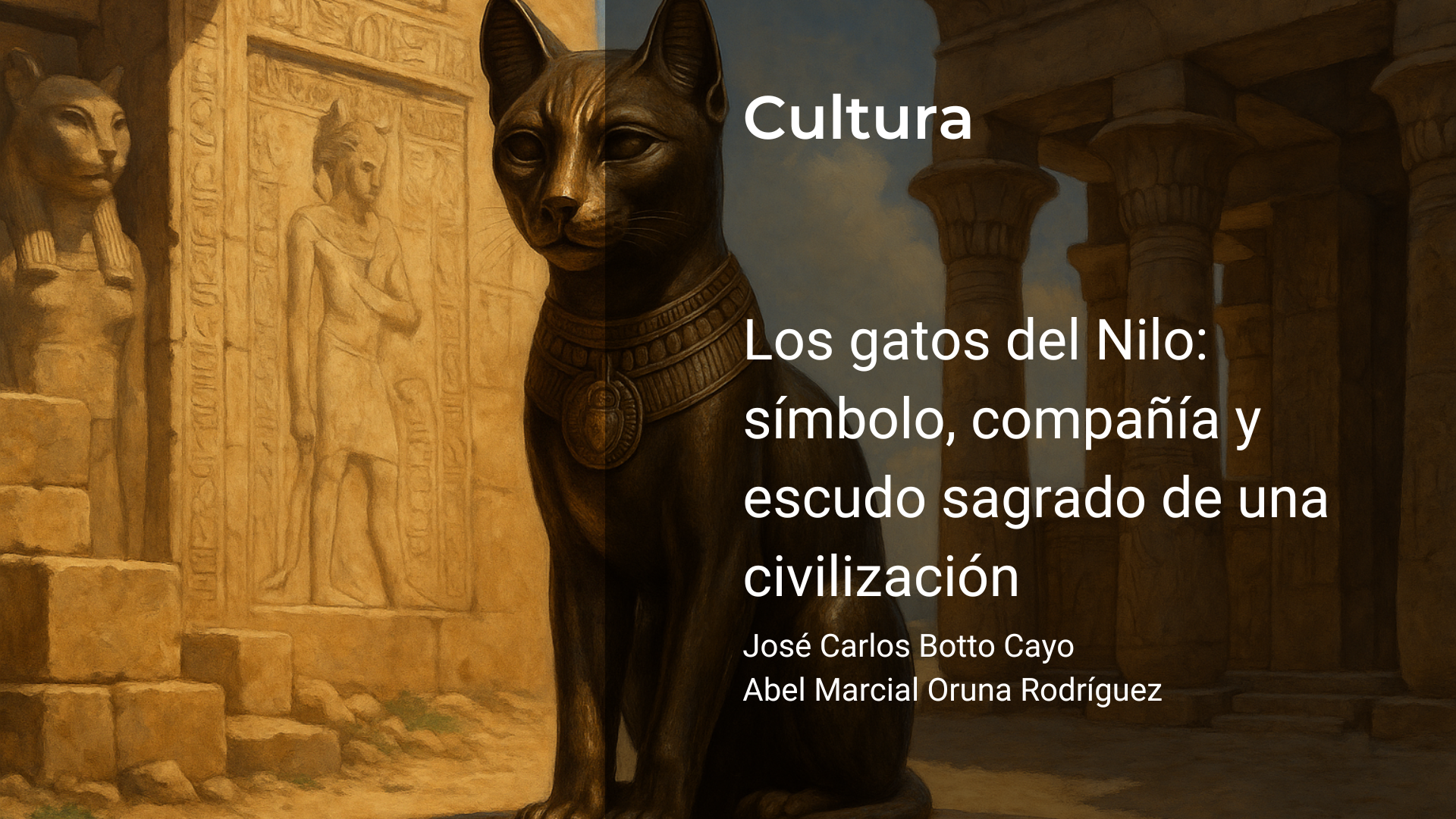

Ningún animal ha sido tan sagrado, tan temido y amado a la vez como el gato en el corazón del Antiguo Egipto. Mientras las civilizaciones de otras latitudes aún luchaban por domesticar a sus bestias, los egipcios ya habían entregado parte de su alma a esta criatura misteriosa, silenciosa y altiva. No era simplemente una mascota: era un guardián del orden cósmico, un centinela entre la vida y la muerte. Donde otros veían un animal, ellos veían un espíritu protector. Donde otros veían un cazador de roedores, los egipcios contemplaban a un dios encarnado (Málek, 1993).

La historia de Egipto no puede comprenderse sin mirar con detenimiento los ojos de sus gatos. Porque en ellos se proyectaba la divinidad, la maternidad, la guerra, y hasta el juicio del más allá. Desde las arenas de las aldeas agrícolas hasta los muros sagrados de los templos de Bastet, el gato fue parte del pulso espiritual y cotidiano de una nación. Incluso en la guerra, como veremos más adelante, su imagen fue temida más que las armas (Wilkinson, 2003).

Bastet: la diosa felina y su reino espiritual

Entre las múltiples deidades del panteón egipcio, Bastet reina con una singularidad majestuosa. Representada con cuerpo humano y cabeza de gato, era diosa de la protección, la fertilidad, la armonía y el hogar. Pero también era una divinidad guerrera, capaz de enfurecerse como una leona en defensa de lo sagrado. Su culto floreció especialmente en Bubastis, una ciudad que se convirtió en centro espiritual y festivo para todo el Egipto faraónico. Allí, miles peregrinaban para celebrar rituales en su nombre, ofrendar figuras felinas y danzar entre las calles como parte de un éxtasis religioso único (Bard, 2015).

La relación con Bastet no era una metáfora. Los gatos eran literalmente considerados sus manifestaciones vivas. Matar a un gato, incluso por accidente, era considerado un crimen capital. Heródoto, el célebre historiador griego, relató horrorizado cómo una familia entera fue asesinada por la muchedumbre tras haber sido responsable de la muerte de uno de estos animales. El alma del gato era intocable. Y su vínculo con el mundo espiritual era tan fuerte que muchos eran momificados y enterrados con honores, en tumbas especiales dedicadas exclusivamente a ellos (Halicarnaso., 2011).

La arqueología ha hallado millares de gatos embalsamados, cuidadosamente preparados para la eternidad. En algunos casos, estos gatos eran ofrecidos como exvotos, una suerte de ofrenda viva para ganar el favor de Bastet. En otros, eran compañeros domésticos que acompañaban a sus dueños más allá de la muerte. La presencia de gatos momificados junto a personas de alto rango revela no solo la estima, sino el valor teológico que se les otorgaba (Bleiberg, 2013).

Además, los amuletos con forma felina eran comunes. La silueta del gato no era meramente decorativa: protegía contra enfermedades, alejaba malos espíritus, e incluso se creía que podía ahuyentar los celos y las traiciones. El arte egipcio, tan simbólico, supo retratar a los gatos no solo con exactitud física, sino con el aura espiritual que la cultura les adjudicaba. En esos frescos eternos, los gatos se pasean no como criaturas, sino como dioses en miniatura (Wilkinson, 2003).

La vida cotidiana: guardianes del hogar y aliados del pueblo

Más allá de su dimensión religiosa, los gatos eran parte del entramado cotidiano de la vida egipcia. Domesticados desde al menos el 2000 a.C., eran especialmente valorados en los hogares y graneros por su habilidad para cazar ratas y serpientes. Esta función práctica no anulaba su dimensión simbólica, sino que la reforzaba: los gatos protegían físicamente el sustento del pueblo, y espiritualmente su equilibrio (Málek, 1993).

Los egipcios sabían que el orden —el Ma’at— dependía tanto de lo visible como de lo invisible. Un hogar protegido por un gato no era simplemente un hogar sin plagas: era un hogar en sintonía con el orden divino. Por eso, se les alimentaba con cuidado, se les acariciaba como a miembros de la familia, y se les lloraba cuando morían. Algunos dueños se rapaban las cejas en señal de duelo, como relata también Heródoto (Halicarnaso., 2011).

La iconografía privada, los frescos domésticos y los textos de la época atestiguan la presencia constante del gato en la vida diaria. Aparecen bajo las sillas, entre los pies de los amos, o mirando atentamente desde rincones oscuros. Se les ve en los muros de las tumbas junto a los difuntos, señal de que acompañaban incluso más allá del umbral de la vida (Wilkinson T. A., 2010).

Pero no todo era culto idealizado. También existía un comercio en torno a los gatos sagrados. Algunos sacerdotes, aprovechando la devoción popular, criaban gatos exclusivamente para venderlos como ofrendas votivas. Esta práctica fue tan común que en ciertos periodos hubo que regular la crianza, ya que se estaba desvirtuando el carácter sagrado del animal (Bleiberg, 2013).

El sitio de Pelusio: cuando el enemigo blande un gato

En el año 525 a.C., el rey persa Cambises II se enfrentó al Egipto gobernado por Psamético III. La batalla decisiva tuvo lugar en Pelusio, en la región oriental del delta del Nilo. Fue allí donde los persas, conocedores del profundo respeto que los egipcios sentían por los gatos, utilizaron esta devoción como arma táctica. Las crónicas indican que los soldados persas pintaron gatos en sus escudos e incluso arrojaron gatos vivos hacia las filas enemigas (Wilkinson T. A., 2010).

El impacto psicológico fue devastador. Los egipcios, incapaces de herir a los gatos —ni siquiera por defensa propia—, se vieron paralizados. Disparar una flecha podía significar profanar a Bastet. Atacar una formación podía implicar dañar a un símbolo sagrado. El uso de la figura felina como escudo transformó la batalla en una encrucijada moral. Y así, Egipto perdió. No tanto por inferioridad militar, sino por su fidelidad religiosa (Bard, 2015).

Este episodio ha sido interpretado como símbolo de la grandeza y debilidad de Egipto al mismo tiempo. Porque lo que hace noble a una civilización también puede volverla vulnerable. La historia de Pelusio no es solo un relato de guerra, sino una alegoría sobre la tensión entre valores y supervivencia (Bleiberg, 2013).

Incluso hoy, en museos de El Cairo o Londres, pueden encontrarse escudos y fragmentos de cerámica con gatos grabados, testimonio de esa singular batalla. Y en cada uno de ellos resuena una advertencia: lo sagrado puede ser manipulado, pero su poder simbólico trasciende la táctica (Wilkinson T. A., 2010).

Conclusión abierta: un símbolo eterno

No hay duda: los gatos no fueron simples animales en el Egipto faraónico. Fueron puente entre mundos, metáfora de lo invisible, vínculo entre la divinidad y lo cotidiano. Su rol trascendía su función práctica. Eran símbolo, compañía, misterio. Y aún hoy, cuando los miramos —con esa calma desafiante que poseen—, algo en su andar nos conecta con las arenas del Nilo, con los templos de Bubastis, con una civilización que supo ver en ellos un reflejo de su propia alma (Málek, 1993).

Referencias

Bard, K. A. (2015). An introduction to the archaeology of Ancient Egypt (2nd ed.). Chichester, UK: Wiley-Blackwell.

Bleiberg, E. B. (2013). Soulful creatures: Animal mummies in Ancient Egypt. London, UK & Brooklyn, NY: D. Giles Ltd. in association with the Brooklyn Museum.

Halicarnaso., H. d. (2011). Historias (Carlos Schrader, Trad.). Madrid, España: Editorial Gredos.

Málek, J. (1993). The cat in Ancient Egypt. Londres: British Museum Press.

Wilkinson, R. H. (2003). The complete gods and goddesses of Ancient Egypt. Estados Unidos: Thames & Hudson.

Wilkinson, T. A. (2010). The rise and fall of Ancient Egypt: The history of a civilisation from 3000 BC to Cleopatra. Bloomsbury (UK): Random House Trade Paperbacks, enero 8 2013.